Balkonkraftwerke

Stand: April 2025

Balkonkraftwerke, auch als Mini-PV-Anlagen bekannt, sind kleine Photovoltaikanlagen, die speziell für den Betrieb auf Balkonen, Terrassen oder in Gärten entwickelt wurden. Sie ermöglichen es Mietern und Eigentümern, ihren eigenen Solarstrom zu erzeugen, ohne eine große Dachanlage installieren zu müssen. Sie sind besonders beliebt, da sie einfach zu installieren sind und einen Beitrag zur Energiewende leisten.

Balkonkraftwerke werden im Solarpaket I geregelt. Das Solarpaket I ist ein Gesetzespaket, das am 16.05.2024 in Deutschland in Kraft getreten ist. Es umfasst verschiedene Maßnahmen zur Förderung der Solarenergie, einschließlich der Regelungen für sogenannte steckbare Solaranlagen (Balkonkraftwerke). Es bringt vor allem Vereinfachungen und Erleichterungen für den Betrieb dieser Mini-PV-Anlagen.

Aufbau eines Balkonkraftwerks

Ein typisches Balkonkraftwerk besteht aus:

- Solarmodule: Meist ein oder zwei Module mit einer Gesamtleistung bis zu 2.000 Watt

- Wechselrichter: Wandelt den erzeugten Gleichstrom (DC) der Solarmodule in Wechselstrom (AC) um, der im Haushalt genutzt werden kann.

- Verkabelung: Verbindet die Module mit dem Wechselrichter und diesen mit dem Stromnetz.

- Steckverbindung: Der Anschluss erfolgt oft über eine spezielle Energiesteckdose oder direkt über eine normale Schuko-Steckdose.

Funktionsweise

- Stromerzeugung: Die Solarmodule wandeln Sonnenlicht in elektrische Energie um. Die Leistung hängt von der Sonneneinstrahlung, der Ausrichtung (idealerweise nach Süden) und dem Neigungswinkel ab.

- Einspeisung: Der Wechselrichter leitet den erzeugten Strom direkt in das hauseigene Stromnetz. Dieser Strom wird vorrangig von den Geräten im Haushalt verbraucht (z.B. Kühlschrank, Lampen).

- Überschuss: Falls mehr Strom produziert als verbraucht wird, wird dieser in das öffentliche Stromnetz eingespeist. In Deutschland gibt es dafür jedoch meist keine Vergütung bei Balkonkraftwerken, da sie nicht für die Einspeisevergütung registriert sind.

Regelungen in Deutschland

- Leistungsgrenze: Die Einspeiseleistung wurde von 600 Watt auf 800 Watt erhöht. Das bedeutet, dass der Wechselrichter bis zu 800 Watt ins Netz einspeisen darf. Die Modulleistung darf sogar bis zu 2.000 Watt betragen. Die gesetzliche Grenze bezieht sich auf die Menge an Strom, die über den Wechselrichter ins Hausnetz eingespeist wird, nicht die Leistung der einzelnen Module.

- Anmeldung: Seit dem Inkrafttreten des Solarpakets reicht die Registrierung im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur aus. Eine separate Anmeldung beim Netzbetreiber ist nicht mehr erforderlich, was den bürokratischen Aufwand erheblich reduziert. Die Registrierung kann online erfolgen und wurde auf wenige Angaben vereinfacht.

- Anschluss: Der Anschluss von Balkonkraftwerken über eine normale Schuko-Steckdose ist explizit erlaubt, allerdings als Übergangslösung. Eine endgültige technische Norm (z.B. VDE 0126-95) wird noch erarbeitet und soll Mitte 2025 vorliegen. Bis dahin wird die Nutzung von Schuko-Steckern geduldet, auch wenn einige Netzbetreiber oder Elektriker spezielle Energiesteckdosen (z.B. Wieland-Stecker) bevorzugen.

- Zähler: Alte Ferraris-Zähler, die rückwärts laufen, dürfen vorübergehend weiter genutzt werden. Das Solarpaket I sieht eine Übergangsregelung vor, bis Netzbetreiber flächendeckend moderne, bidirektionale Zähler installieren. Ein moderner, bidirektionaler Stromzähler ist nötig, damit der eingespeiste Strom korrekt erfasst wird. Diese Zähler erfassen sowohl den Stromverbrauch als auch die Einspeisung von Solarstrom ins öffentliche Netz.

- Rechtliche Absicherung: Balkonkraftwerke gelten seit Herbst 2024 als privilegierte Maßnahme im Miet- und Wohnungseigentumsrecht (§ 20a WEG und § 554 BGB). Das bedeutet, dass Vermieter oder Eigentümergemeinschaften die Installation nicht ohne triftigen Grund wie z.B. bauliche Probleme ablehnen dürfen.

- Förderungen: In Deutschland gibt es keine einheitliche bundesweite Förderung für Balkonkraftwerke, aber verschiedene regionale und kommunale Programme unterstützen den Kauf und die Installation dieser Mini-PV-Anlagen. Zusätzlich profitieren Balkonkraftwerke seit 2023 von der Mehrwertsteuerbefreiung (0 % Umsatzsteuer), was die Anschaffungskosten senkt. Welche Förderprogramme verfügbar sind, hängt stark vom Wohnort ab.

- Einspeisevergütung: Für Balkonkraftwerke gibt es in der Regel keine Vergütung für überschüssigen Strom. Der überschüssige Strom, der nicht im Haushalt verbraucht wird, wird zwar ins Netz eingespeist, aber Netzbetreiber zahlen dafür nichts.

Weiterführende Informationen

Balkonsolar-Kraftwerke in Deutschland

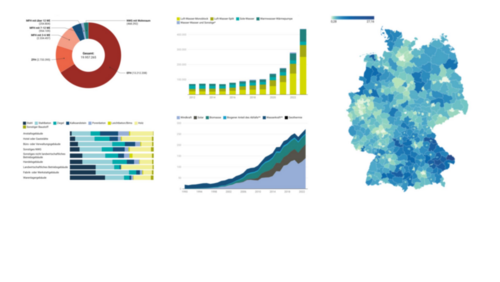

In Deutschland gibt es 782.000 Balkonkraftwerke mit einer Bruttoleistung von insgesamt 690 Megawatt Peak. Damit sind 17 Prozent aller Solaranlagen in Deutschland mittlerweile ein Balkonsolar-Kraftwerk, doch die Verteilung ist regional sehr unterschiedlich. Verschiedene Kennwerte zeigen auch: Balkonsolar boomt in absoluten Zahlen, doch die Leistung ist relativ zur Einwohnerzahl immer noch gering. Das zeigt eine Datenauswertung des Marktstammregisters für 2024 nach Bundesländern, Landkreisen und Städten.

Trend zu leistungsstärkeren Anlagen

Der durchschnittliche Balkonkraftwerksbesitzende hat aktuell etwas mehr als zwei Module - das entspricht dem typischen Angebot vieler Firmen im Netz, die zwei Paneele mit je 400 Watt Peak anbieten. In den letzten Jahren ist bei den Balkonkraftwerken allerdings ein deutlicher Trend zu leistungsstärkeren Anlagen oder einem dritten Modul zu beobachten. Während im Jahr 2022 die durchschnittliche Nennleistung pro Anlage noch bei rund 700 Watt Peak lag, konnte im Jahr 2023 bereits ein Mittelwert von rund 780 Wp erreicht werden. Daten aus dem Jahr 2024 zeigen, dass sich dieser Aufwärtstrend weiter fortsetzt: Die durchschnittliche Nennleistung pro Balkonkraftwerk liegt aktuell bei rund 980 Wp.

Ende 2024 waren insgesamt 4,7 Millionen Solaranlagen mit einer Leistung in Höhe von 99 Gigawatt-Peak (GWp) im Land installiert (Quelle: Strom-Report). Rund ein Drittel entfällt auf Großanlagen, d. h. PV auf Freiflächen, Gewässern und Parkplätzen, etwa zwei Drittel auf gebäudenahe Anlagen – zumindest mit Blick auf die Leistung.

Lag die Leistung der 2022 installierten Balkonsolar-Kraftwerke 2022 noch bei 50 Megawatt-Peak (MWp) oder Nennleistung, waren es ein Jahr später schon 260 MWp. Mit dem Sprung auf 690 MWp 2024 hat sich die Entwicklung nochmal beschleunigt. Wenn der Ausbau so weitergeht, wird noch in diesem Jahr die 1-Gigawatt-Schwelle durchbrochen.

Balkonkraftwerke in den Bundesländern

Die Auswertung nach Bundesländern zeigt: Solar-Spitzenreiter bei den Anlagen ist Nordrhein-Westfalen mit rund 157.000 Balkon-Solarkraftwerken, gefolgt von Bayern mit 119.000 Einheiten. In den Stadtstaaten sind jeweils unter 15.000 Balkonsolaranlagen angemeldet.

Um der unterschiedlichen Einwohnerzahl und Größe der Bundesländer gerecht zu werden bietet sich eine Betrachtung „pro 1.000 Einwohner“ an. Auch bei dieser Betrachtung liegen die Stadtstaaten deutlich zurück, wobei Bremen deutlich besser abschneidet als Berlin und Hamburg. Spitzenreiter in Abhängigkeit von den Bewohnern ist Niedersachen, gefolgt von Schleswig-Holstein, Sachsen, Rheinlandpfalz und Mecklenburg-Vorpommern. Rücklicht sind Nordrhein-Westfalen und das Saarland. Obwohl Bayern und Baden-Württemberg bei der Photovoltaik traditionell eine führende Rolle einnehmen, rangieren die beiden Bundesländer bei den Balkonkraftwerken aktuell hinter den Spitzenreitern.

Auswertung auf Landkreisebene

Auf Landkreisebene steht Berlin bei Betrachtung der absoluten installierten Leistung einsam an der Spitze mit 12 Megawatt Peak, gefolgt vom Landkreis Hannover mit 9,1 Megawatt sowie dem Rhein-Sieg-Kreis mit 6,3 Megawatt. Der Median-Wert zeigt das in einem deutschen Durchschnittslandkreis 1,6 Megawatt Plug-In-Solarleistung installiert sind. Insgesamt 44 Städte haben mehr als 1 Megawatt Balkonkraftwerkleistung installiert. 123 Landkreise haben dagegen die Schwelle von einem Megawatt noch nicht übersprungen. Doch wenn man die Leistung auf die Einwohnerzahl umrechnet, liegen die Großstädte nicht mehr an der Spitze, stattdessen führt das bayerische Coburg mit 13 Watt Peak Leistung pro Einwohner – vor neun weiteren überwiegend mittelgroßen Städten mit einem Wert größer 10. Der Scatter-Plot zeigt deutlich, dass in den 106 Städten beziehungsweise Stadtkreisen weniger Balkon-PV-Leistung installiert ist als in den anderen 294 Landkreisen.