Einführung

Langjähriger Fokus auf Nutzungsphase

Lange Jahre lag der Fokus von ordnungsrechtlichen Vorgaben, aber auch der Schwerpunkt der Bundesförderprogramme im Gebäudebereich auf einer Verbesserung des energetischen Standards bei Neubauten und bei Sanierungen. Gefordert bzw. gefördert wurden primär Maßnahmen, die den Energieverbrauch vor allem fossiler Energieträger in der Nutzungsphase des Gebäudes verringern sollten: eine gute Gebäudehülle, effiziente Haustechnik und der Einsatz von erneuerbaren Energien. Diese Vorgaben bzw. Anreize hatten zur Folge, dass bei modernen Gebäuden mit hohem Effizienzstandard der Energiebedarf für den Betrieb in der Nutzungsphase (Heizung, Warmwasser, Kühlung etc.) mittlerweile sehr gering ausfallen kann.

Lebenszyklusbetrachtung wichtig für Klimaneutralität

Soll der Gebäudebestand in Deutschland zukünftig aber nicht nur energieeffizient, sondern auch klimaneutral sein, muss der Fokus diesbezüglich erweitert werden. Für die Klimaneutralität eines Gebäudes sind nämlich nicht nur Ressourcen- und Energieverbräuche während der Nutzungsphase von Bedeutung, vielmehr müssen diese Verbräuche und auch die damit verbundenen Emissionen über den gesamten Entstehungs-, Nutzungs- und Nachnutzungszeitraum eines Gebäudes betrachtet werden. Gerade, weil hocheffiziente Gebäude im Betrieb wenig Energie verbrauchen, werden perspektivisch der Energie-, aber auch der Ressourcenverbrauch und die daraus folgenden Treibhausgasemissionen für Herstellung, Instandhaltung und Rückbau des Gebäudes sogar die bedeutendere Rolle hinsichtlich der Klimaneutralität im Bausektor spielen. Sie machen bezogen auf den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes in vielen Fällen den größeren Posten aus. Emissionen aus der Gewinnung und Verarbeitung von Rohstoffen, der Herstellung von Baumaterialien, Transportwegen, dem Gebäudebau und Rückbau sowie der Entsorgung und der zugehörige Energieverbrauch werden damit zu einem immer größeren Faktor für den Klimaschutz, speziell bei Neubauten. Man spricht dann von den grauen Emissionen oder der grauen Energie, die sich in einem Baumaterial verbirgt.

Potenziale für den Klimaschutz

Diese versteckten Potenziale zur Energie- und Emissionseinsparung sollten deshalb nicht länger vernachlässigt werden. Beispielsweise macht selbst bei einem Neubau auf der mittlerweile weitverbreiteten Effizienzhaus-Stufe 55 die graue Energie etwa 50 Prozent des Energieverbrauchs im Laufe des Lebenszyklus aus. Mit weiter sinkenden Energieverbräuchen in der Nutzungsphase wird der graue Energieverbrauch wahrscheinlich sogar die entscheidendere Rolle bei der Realisierung eines klimaneutralen Gebäudebestands spielen. Ein noch höheres Potenzial für die Ressourcenschonung und Emissionsvermeidung bieten Sanierung und Weiternutzung von bereits errichteten Gebäuden, weil diese nicht mit entsprechendem Material- und Energieaufwand neu errichtet werden müssen.

Graue Energie und Emissionen werden in Planung und Umsetzung von Gebäuden allerdings vielfach noch zu wenig berücksichtigt. Dabei spielt beispielsweise die Auswahl der Baumaterialien im Zusammenhang mit dem Klimawandel eine bedeutende Rolle. Das Bauwesen hat einen erheblichen Einfluss auf den Rohstoffeinsatz und den Ressourcenverbrauch. So werden in Deutschland mit jährlich 517 Millionen Tonnen 90 Prozent des inländischen mineralischen Rohstoffabbaus in Gebäuden verbaut. Das gesamte verbaute Material im deutschen Gebäudebestand wird auf ca. 15 Milliarden Tonnen geschätzt. Diese Materialien können bei knapper werdenden Ressourcen und unter Berücksichtigung entsprechender Verarbeitungs- sowie Rückbaumethoden weiter genutzt werden. Diese Zahlen veranschaulichen, dass es auch bei der Wahl der Baumaterialien sinnvoll ist, auf nachwachsende bzw. wiederverwertbare und nachnutzungsfähige Rohstoffe und vor allem langlebige Bauprodukte zu achten.

Graue Energie und Emissionen

Ressourcen im Bauwesen

Treibhausgasemissionen im Hochbau

Gebäuderessourcenpass

Der Gebäuderessourcenpass der DGNB dokumentiert detailliert alle verbauten Materialien und Produkte. Er schafft Transparenz und zeigt Optimierungspotenziale auf, um die Circular Economy in der Bauwirtschaft zu fördern. Das Dokument erfasst Menge und Art der Ressourcen, Eigenschaften, Besitzverhältnisse, Herkunft sowie Liefer-und Entsorgungswege. Damit ist es möglich, Gebäude nachhaltig und wirtschaftlich zu planen sowie den CO2-Ausstoß zu minimieren. Langfristig lassen sich somit auch Lebensdauer sowie Rentabilität von Immobilien erhöhen.

Eigentümerinnen und Eigentümern, Planerinnen und Planern, Unternehmen und Kommunen stellt der Gebäuderessourcenpass die ökologischen und ökonomischen Vorteile einer Immobilie transparent dar. Damit ist der Pass ein wichtiges Instrument für Zirkularität, da er Recycling und die sortenreine Aufbereitung von Materialien erleichtert. Er ebnet den Weg für eine sinnvolle Nutzung von Ressourcen aus Abbruch und Sanierung und zu Gebäuden als urbane Minen.

CO2-Bepreisung im Gebäudebereich

Im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2030 soll Deutschland bis 2030 55 Prozent weniger klimaschädliche Treibhausgase ausstoßen, bis 2045 wird gemäß verschärftem Klimaschutzgesetz Klimaneutralität angestrebt. Ein wichtiger Hebel zur Erreichung dieser Ziele ist die Bepreisung von CO2-Emissionen. Dadurch werden Heizungen, die auf der Basis erneuerbarer Energien betrieben werden, durch geringere Betriebskosten attraktiver. Auch ergänzende Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Gebäudehülle und -technik werden attraktiver, da Energieverluste minimiert und weitere Kosten und Energie eingespart werden.

Es existieren bereits verschiedene Gesetze, die diesbezüglich den Weg weisen: Wesentlich sind dabei das Brennstoffemissionshandelsgesetz und das Kohlenstoffdioxidaufteilungsgesetz. Ebenso ist das europäische Emissionshandelssystem (EHS) bzw. Emissions Trading System (ETS) einer der entscheidenden Hebel.

Interviews

Downloads und Tools

Downloads

-

Gebäudereport

dena-Gebäudereport 2025 – Updatebericht April

Das April-Update des Gebäudereports 2025 bietet eine aktualisierte Zusammenfassung der Datenlage zum Gebäudebestand in Deutschland, zu Wärmeerzeugern und Photovoltaik, Baustoffen, Treibhausgasen, zum Energieverbrauch sowie zu Baukosten und Förderung.

Stand: April 2025 -

Gebäudereport

dena-Gebäudereport 2024 – Fokusthemen: Büro- und Verwaltungsgebäude

Ergänzend zum Gebäudereport 2024 widmen sich die Fokusthemen speziell Nichtwohngebäuden. Dieses Factsheet befasst sich mit Büro- und Verwaltungsgebäuden und geht u.a. auf genutzte Flächen, Energiekosten und THG-Emissionen sowie Fördermöglichkeiten ein.

Stand: Dezember 2023 -

Gebäudereport

dena-Gebäudereport 2024 – Fokusthemen: Einzelhandel in Deutschland

Ergänzend zum Gebäudereport 2024 widmen sich die Fokusthemen speziell Nichtwohngebäuden. Dieses Factsheet befasst sich mit Einzelhandelsgebäuden und geht u.a. auf genutzte Flächen, Energiekosten und THG-Emissionen sowie Fördermöglichkeiten ein.

Stand: Dezember 2023 -

Studien & Berichte

Benchmarks für die Treibhausgasemissionen der Gebäudekonstruktion

Neben der Bewertung des Gebäudebetriebs und der damit verbundenen Emissionen wird aktuell vermehrt die Frage nach der Bewertung der Gebäude selbst gestellt. Diesbezüglich fehlen aktuell noch ausreichend Daten. Hier setzt die vorgelegte Studie an.

Stand: November 2022 -

Studien & Berichte

Baustoffe aus nachhaltigen Ökosystemen – Paludikulturen in einer Schnittstellenfunktion für den Klimaschutz

Paludikulturen, also Pflanzenkulturen, die in Mooren angebaut werden, verbinden Moorschutz, Klimaschutz sowie produktive Landwirtschaft und bieten Chancen für die Gewinnung von Baustoffen aus nachhaltigen Ökosystemen.

Stand: Juni 2023 -

Leitfäden

Leitfaden zur ressourcenschonenden Gestaltung neuer und bestehender Stadtquartiere

Der Leitfaden soll Fachleute für die Quartiersentwicklung darin unterstützen, alle notwendigen ressourcenschonenden Anforderungen frühzeitig in den Fokus zu rücken und vollständig in den Entwicklungs- und Planungsprozess zu integrieren.

Stand: Januar 2022 -

Studien & Berichte

Klimaschutz im Gebäudebereich

Grundlagen, Anforderungen und Nachweismöglichkeiten für klimaneutrale Gebäude – ein Diskussionsbeitrag

Stand: November 2021 -

Treibhausgasbilanzierung von Holzgebäuden

Umsetzung neuer Anforderungen an Ökobilanzen und Ermittlung empirischer Substitutionsfaktoren

Stand: April 2017

Tools

-

Toolbox

EcoTool

Das EcoTool ermöglicht bereits in der frühen Planungsphase die umfassende Ökobilanzierung eines Bauprojekts.

-

Toolbox

natuREbuilt Planungstool

Digitales Planungstool des österreichischen Innovationsnetzwerks natuREbuilt für ökologisches, mehrgeschossiges Bauen.

Best-Practice-Beispiele und Innovationen

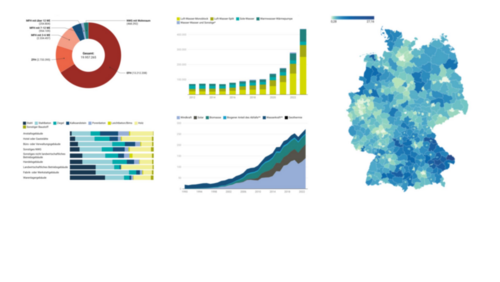

Zahlen und Daten

Folgende Diagramme entstammen dem dena-Gebäudereport 2025. Der Gebäudereport als PDF-Download sowie weitere interaktive Diagramme mit Zahlen und Daten zum Gebäudebestand in Deutschland können auf der Themenseite zum Gebäudereport 2025 abgerufen werden.